नया सवेरा, नई राह

उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच से गुज़रती हुई पुरानी बस एक झटके के साथ रुकी। इंजन की घरघराहट शांत होते ही बाहर बहती नदी का कलकल शोर कानों में गूंजने लगा। सुबह की ओस अभी भी पेड़ों के पत्तों पर मोती की तरह चमक रही थी। पूरब दिशा में सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं, जैसे कोई नई उम्मीद दबे पांव आ रही हो।

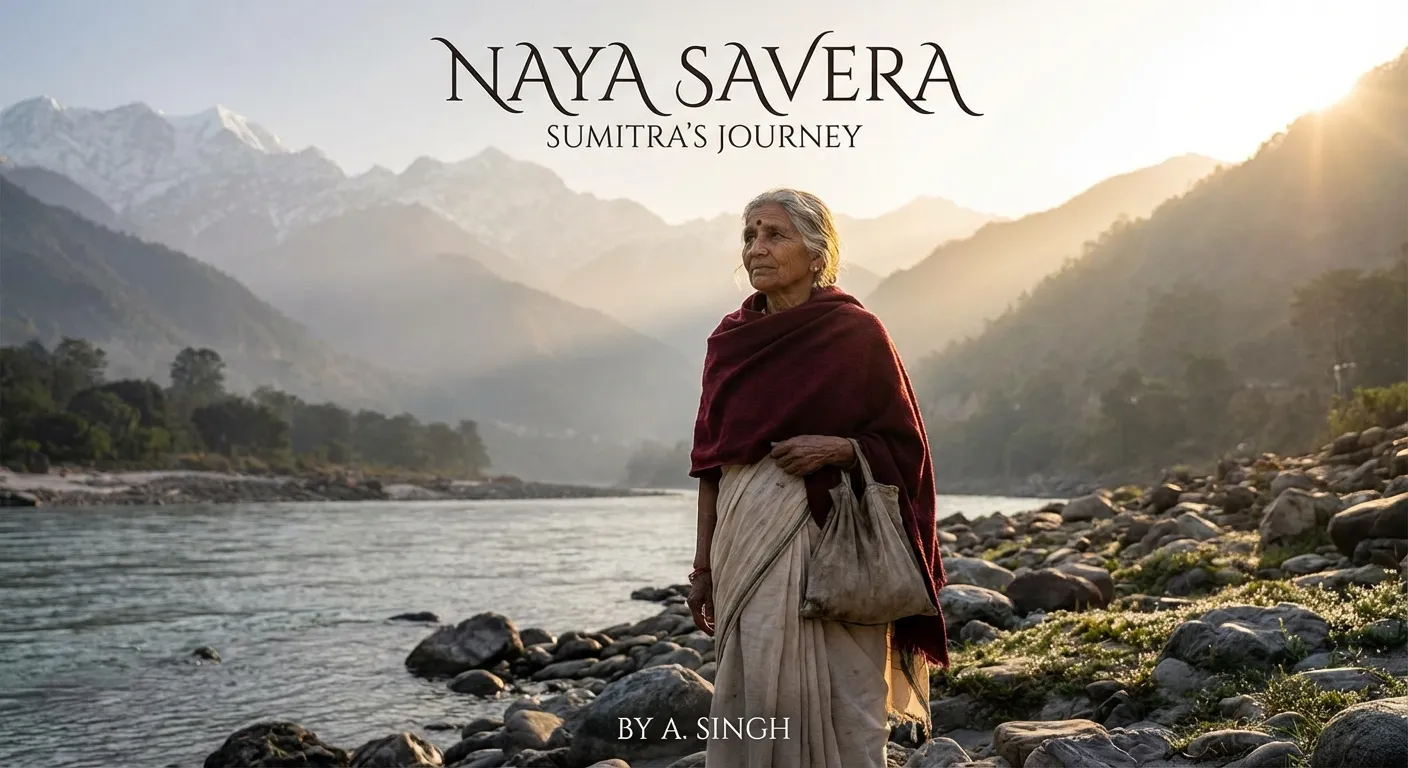

सुमित्रा ने अपनी शॉल को कसकर ओढ़ा और बस की सीढ़ियों से नीचे उतरीं। ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ, तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई—यह ठंडक मौसम की थी या उस आज़ादी की, जो उन्होंने अपने जीवन के साठवें साल में पहली बार महसूस की थी, यह कहना मुश्किल था। उनके हाथ में केवल एक पुराना कपड़े का झोला था। बस स्टैंड वीरान था, दूर कहीं एक चाय की टपरी से धुंआ उठ रहा था, जो बादलों के साथ मिल रहा था। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। 'यह कौन सी जगह है? देवप्रयाग? या उससे आगे कोई कस्बा?' उन्होंने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर मुस्कुरा दीं। "नाम जानकर क्या करना है? अब तो हर ज़मीन मेरा घर है और हर आसमान मेरी छत।"

उन्होंने पगडंडी का रास्ता पकड़ा जो नीचे गंगा तट की ओर जा रहा था। कंकरीले रास्ते पर उनकी चप्पलों की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पीछे मुड़कर देखने की अब कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पीछे जो छूट गया था, वह अब उनका नहीं था।

स्मृतियों का बवंडर

नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर सुमित्रा बैठ गईं। ठंडे पानी के छींटे उनके पैरों को छू रहे थे। भूख लग आई थी, कल दोपहर से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था, लेकिन मन... मन तो जैसे यादों के समंदर में गोते लगा रहा था। पांच साल हो गए थे घर की दहलीज लांघे।

एक समय था जब सुमित्रा का नाम पूरे मोहल्ले में गूंजता था। "अन्नपूर्णा" कहते थे सब उन्हें। पति सरकारी विभाग में बड़े अफ़सर थे, घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुमित्रा ने अपनी पूरी जवानी, अपने सारे सपने उस दो मंज़िला मकान की दीवारों को 'घर' बनाने में खपा दिए थे। पति की सेवा, दो बेटों—रजत और अमित—की पढ़ाई, उनकी फरमाइशें, रिश्तेदारों की आवभगत... सुमित्रा के पास अपने लिए साँस लेने की भी फुर्सत नहीं थी।

उन्होंने सोचा था, "यही तो जीवन है एक औरत का। आज मैं इनके लिए कर रही हूँ, कल ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे।" कैसी विडंबना थी! जैसे-जैसे बेटे बड़े हुए, 'लाठी' तो दूर, सुमित्रा उनके रास्तों का 'रोड़ा' बन गईं।

बेक़द्री का दंश

पति के रिटायर होने के बाद लगा था कि अब सुकून के दिन आएंगे। लेकिन बच्चे अब अपने पंख फैला चुके थे। बड़ा बेटा विदेश चला गया और छोटा बेटा, अमित, उसी शहर में अपनी पत्नी नेहा के साथ रहने लगा। सुमित्रा और उनके पति उसी बड़े घर के एक कोने में सिमट कर रह गए।

सुमित्रा को बागवानी का बहुत शौक था और पुराने भजन गुनगुनाने का भी। एक दिन सुबह-सुबह वे तुलसी के पौधे को जल देते हुए मीरा का भजन गुनगुना रही थीं। तभी बहू नेहा, हाथ में कॉफी का मग लिए बालकनी में आई और झल्लाते हुए बोली,

"माजी! प्लीज... रविवार की सुबह है। थोड़ी शांति मिल सकती है क्या? आपकी आवाज़ से मेरी नींद खराब हो जाती है।"

सुमित्रा के गले में शब्द अटक कर रह गए। जिस बेटे को लोरी सुनाने के लिए वे रात-रात भर जागती थीं, वह भी अंदर से चिल्लाया, "माँ, नेहा ठीक कह रही है। आवाज़ कम रखा करो।" उस दिन सुमित्रा ने गाना छोड़ दिया। धीरे-धीरे उन्होंने बोलना भी कम कर दिया। घर में वे थीं, पर 'फर्नीचर' की तरह। मौजूद, मगर बेजान।

पति, जो सारी उम्र रौबदार अफ़सर रहे, रिटायरमेंट के बाद बेटे के सामने भीगी बिल्ली बन गए थे। उन्हें लगता था कि बेटे के सहारे ही बुढ़ापा कटेगा, इसलिए बहू-बेटे की हर जायज़-नाजायज़ बात पर सिर झुका लेते। सुमित्रा जब भी अपना पक्ष रखतीं, पति ही उन्हें डांट देते, "अरे सुमित्रा, तुम चुप रहा करो। ज़माना बदल गया है, बच्चों के बीच में मत बोलो।"

वह घर, जिसे सुमित्रा ने तिनका-तिनका जोड़कर बनाया था, अब उन्हें काटने को दौड़ता था। उन्हें लगने लगा था जैसे वे उस घर में एक अनचाही मेहमान हैं, जिनका वक्त पर खाना और सोना भी अब दूसरों की दया पर निर्भर था।

पिंजरे से आज़ादी

वह करवा चौथ की शाम थी। सुमित्रा ने बड़े चाव से बहू के लिए सरगी बनाई थी। लेकिन नेहा ने यह कहकर थाली हटा दी कि "यह सब ऑयली खाना अब कोई नहीं खाता माजी, आप अपनी परंपराएं अपने पास रखिए।" बेटे ने भी पत्नी का पक्ष लिया। उस रात सुमित्रा के अंदर कुछ टूट गया। वह कांच की तरह नहीं टूटा जिसमें आवाज़ हो, वह धागे की तरह टूटा—बिल्कुल खामोशी से।

अगली सुबह, जब घर के लोग सो रहे थे, सुमित्रा ने एक छोटा झोला उठाया। उसमें दो साड़ियां, एक शॉल और पति की तस्वीर रखी—शायद आदतवश। अलमारी में रखी कुछ नकदी निकाली और मुख्य द्वार खोलकर बाहर निकल गईं। न कोई पत्र छोड़ा, न कोई संदेश।

शुरुआत में बहुत डर लगा। एक गृहणी, जिसने कभी अकेले बाज़ार से सब्जी तक नहीं खरीदी थी, अब दुनिया की भीड़ में अकेली थी। वे मथुरा गईं, फिर वृन्दावन। मंदिरों के बाहर फूलों की मालाएं गूंथीं। कभी किसी भंडारे में रोटियां बेल दीं, तो कभी किसी धर्मशाला में साफ़-सफाई कर ली। बदले में दो वक्त की रोटी और सोने को छत मिल जाती।

हैरानी की बात यह थी कि घर में जो 'घुटन' महसूस होती थी, वह इन अनजान शहरों की धूल-भरी सड़कों पर नहीं थी। यहाँ कोई उन्हें टोकने वाला नहीं था। कोई यह कहने वाला नहीं था कि "तुम पुरानी सोच की हो।"

पहचान की खोज

नदी किनारे बैठी सुमित्रा ने देखा कि एक बैलगाड़ी वाला किसान पास से गुज़र रहा है। सुमित्रा उठ खड़ी हुईं। पैरों में थकान थी, पर आंखों में चमक। उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया।

"बेटा, यह रास्ता कहाँ जाता है?" उन्होंने पूछा।

किसान ने अपनी पगड़ी संभाली और बोला, "माई, यह रास्ता तो केदारघाटी की तरफ जाता है, पर आपको जाना कहाँ है?"

सुमित्रा मुस्कुराईं, उनके चेहरे की झुर्रियों में एक संतोष था। उन्होंने अपनी सफ़ेद साड़ी का पल्लू ठीक किया और बोलीं, "जहाँ यह रास्ता ले जाए, बेटा। जहाँ सम्मान की रोटी और सुकून की नींद मिले, वही मेरी मंज़िल है।"

बैलगाड़ी में बैठते हुए सुमित्रा ने आसमान की ओर देखा। अब वे किसी की पत्नी या किसी की माँ नहीं थीं। वे सिर्फ 'सुमित्रा' थीं—एक स्वतंत्र आत्मा, जो अपनी शर्तों पर जी रही थी। जीवन का जितना भी सफ़र बाकी था, वह अब किसी के इंतज़ार में नहीं, बल्कि खुद की खोज में कटने वाला था।

सीख: एक स्त्री का अस्तित्व केवल उसके रिश्तों से नहीं, बल्कि उसके आत्म-सम्मान से होता है। जब अपने ही घर में परायापन मिलने लगे, तो खुद की खोज के लिए निकला गया हर कदम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत बन सकता है।